照応する空間

何の変哲もない自然や日常に隣接するところといっても、当然ながら何もない空間、無意味な場というのはどこにもない。どこであれ「場」というのは何らかの造形的要素があり、「空間-知覚の形式」を備えている。「空間-知覚の内容」とはつまり、表現しようとする理念やコンセプトを通して、見過ごしていたものを見直し、捉え難いものを捉え直す「空間の質」のことである。そして芸術表現という特殊な問題を身近な自然や日常に近いところから捉え直し、生活感や現実認識の中から生まれる芸術表現とは何なのか、その照応関係を尋ねることに「場の作品」の意義があった。つまり「照応する空間-場の作品」の成否は、出来合いの芸術表現を場に押し付けるのではなく、その場から抽出することによって生まれてくる空間の形式-外部と内容-内部の合致が作品の形成-芸術表現となるのかどうかである。

プロローグ

広島市内にある宇品港から、能美島の中町港までフェリーボートで45分、高速船なら25分で到着する。広島市内から遠くないが、数十分の船旅は電車やバスとは違ったちょっとした旅の感覚が味わえる。

広島湾には幾つもの島々があり、海を行き交う船や島影を眺めていると、ふと都会の騒々しさを忘れさせてくれるのである。穏やかな波と市街地の向こうに拡がる山並み、夕暮れには広島湾岸の街の明かりが遠くに連なり、行ったことのない異国に想いを馳せることもある。

3年前の春、私は同じ航路を進んでいた。住み慣れた広島市内を離れ、能美島に移り住むためであった。決定的な喪失感と根本的な不安を抱えたまま、どこか海の見えるところに住みたいと思っていたのが現実となった。

新しい住まいから海は見えなかったが、縁側から吹き込む潮風は、心身ともに疲れきっていた私を日々癒してくれた。そして、島中を、あてもなく自転車や愛車のミニバイクで走り回った。ふさぎがちだった気持ちは、海を渡って訪ねてくれる友人たちや、島の人たちのおおらかさ、瀬戸内の風土が過ぎ去った空白の日々と、これからの新しい世界を切り結んだのだった。

確かに、海は人の心をどこか遠くへ誘う魅力があり、閉ざされた気持ちを開いてくれる。海に囲まれた島は、海に突き出た山のようなものであるから、開かれた海の感性と籠ろうとする山の感性が混在しているようにも思える。それは、入り組んだ海岸線や起伏のある地形、迷路のような山道やひとつの山が丸ごと見えたり、実に変化に富んでいて、ひとつの世界と言えるほど多面的で多様な島空間を形成しているのである。

ところで、能美島は広島市に近く、日々の生活では密接につながっている。海上からでは分かりづらいが地図を見ると江田島と地続きでひとつの島の様相を呈している。しかし、実際にはふたつの島がひとつになってロブスターのような形をしていることが分かる。このように島とは海に囲まれていることによって、ひとつの地域として自然な形を留めたところだとも言えるだろう。

このように、海や山を身近に感じられる島に暮らしてみると、海に隔てられている不安と、海に囲まれている安心感とが交錯するときがある。瀬戸内海の島々は、歴史的に半ば閉ざされ、半ば開かれた精神風土(メンタリティ)を育んで来たというのも分かる気がする。そして穏やかに見える瀬戸内海も、複雑な潮の流れや風向きなど、海洋につながる外なる世界に晒されていて、常に自分の居所-内なる世界-島の所在を思い知らされる。

今回、『芸術表現の〈場〉としての「島空間」』という理念を掲げたのは、同時代の表現たる現代美術の抱えている問題、即ち作品の所在を明らかにすること、少子高齢化や過疎、文化的辺境にある地域の自立と再生にかかわる合併問題、現代社会の空白にある地域の現実とを踏まえた上で、島の地理的、地勢的要因やメンタリティなど、島の空間的、時間的特質と関わらざるを得なかったからである。

私自身、発表活動のブランクを抱え、久し振りの展覧会で、重苦しい気分の中「島空間」の夢と現実、面白さや魅力、想像性や可能性をどこまで作品化できるのか、分からないことばかりだった。そして、今回、島を舞台とする新たな芸術表現に自己を賭けようと思い、自分の住んでいるところ-能美島、能美町を選んだのである。それぞれの「場の作品」に身中を吹き抜ける潮風のように生きた空気感を感じてもらえたら幸いである。しかし、何かが足りないとすれば私自身の力量の問題であり、何か伝わるものがあるとすれば、能美島で出会った場と人との交感によって生まれた賜物である。

Island Lights-闇からの再生

島の夜は暗闇に包まれる

島影は真っ暗な海に溶け込んでいく

山も木も草花も人も家も暗闇に包まれていく

街灯や船の灯りも圧倒的な闇の中にある

暗闇がもたらすもの-静寂と浮遊する感覚

日常の色や形を消し去って見えてくるほのかな光

宇宙の時間と空間を実感する外なる闇と

不安や恐怖を抱く内なる闇とが交感する

太陽の光を反映する月の明かりと遥か彼方で輝く星

外なる闇と内なる闇とが照応するところ-想像の母胎

闇の感覚-忘れかけた生の感覚

2002年8月15日

照応する空間-差異と共通性

このたびの展覧会のコンセプトである「照応する空間」は、同時代の表現たる現代美術への問題提起、現代社会の空白にある地域-島の現実と再生、そして私自身、芸術活動のブランク(空白)の中で考えていたさまざまな問題意識から生まれてきた。この「照応-Correspondence」は、芸術表現-私(自己)-地域(場と人)との隔たりを埋め、硬直しがちな関係性を解きほぐし、新たな価値観を開く文字通りのキーワードとなった。このことは構想の段階から場所の選定、確保、そして制作の段取りや設営、運営に携わってくれた地域の人々との関わりを通して痛感したことでもある。正しく互いに何が足りず、何を必要とし、どのような協力が出来るのか、また制作や設営、運営における知恵の結集など、互いに持てるもの、足りないものへの共通した問題意識を呼び起こし、相互に拠って立つ価値観を再考し、共有する歓びを実現するために交感しなければならなかった。芸術表現における「空間」と言うのも、ともすれば多義的で曖昧になりがちな問題であるが、明確な理念とコンセプト、具体的なテーマの設定に基づいた場所の選定と人々の絆によって、照応関係にある空間-「場の作品」を実現出来たのだと考える。

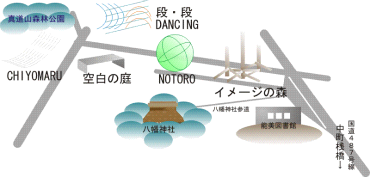

会場

コラム:かわなかのぶひろ

野外美術展というと、おおかたは「箱根の森彫刻美術館」を連想するにちがいない。自然の景観の中に名だたる彫刻家の作品が、到着順に並んでいる。花村憲夫の作品は、しかしそうした「作品」的なヴォリュームをもっていない。銅とか鉄とかブロンズといった素材を造形して、見ごたえのある「作品」をつくりだすというものでもない。

野外美術展というと、おおかたは「箱根の森彫刻美術館」を連想するにちがいない。自然の景観の中に名だたる彫刻家の作品が、到着順に並んでいる。花村憲夫の作品は、しかしそうした「作品」的なヴォリュームをもっていない。銅とか鉄とかブロンズといった素材を造形して、見ごたえのある「作品」をつくりだすというものでもない。

素材として使われているのは、この島ではきわめてポピュラーなビニールハウスの骨組み。つまり亜鉛メッキ鉄のパイプなのである。〈NOTORO〉という作品は、まさにそのビニールハウスの骨組みが台風でひっくり返されたかのようなたたずまいであった。

湾曲した部分を地面につけたその姿は、土地の人から見ると引き起こしてやりたくなるにちがいない。設置されている場所も、丘の上の民家の庭先といった見映えのしない場所である。通常なら海を見下ろす丘の上、とか、風がわたる一面の草原に誰もが設置したくなるところである。そういう場所はたくさんあるのに、彼はあえてそういう場を選んでいない。喩えて云うなら帝国劇場で『細雪』を観るというハレの場ではなく、ごくごく日常の、とりわけて注目されることのないこの場を選んで設置しているのである。

ポスターには『芸術表現の〈場〉としての「島空間」』と謳われている。作者は「能美島」という空間を、観光客の視点ではなく島の人々の目で捉えているのだ。能美島は、特産の菊を栽培するハウスが点在し、夜ともなるとまるでイカ釣り船のようにたくさんの電気が点灯される。菊を騙して花をつけさせるために点灯されるそうだ。作品の制作にあたって花村憲夫は、島の生活と結びついた素材やたたずまいを考えたのではなかろうか。アトリエで仕上げた立派で見映えのする作品を持ち込むのではなく、島の素材と島の人々の力を作品にしようとたくらんだのだろう。

そのたくらみは、意味の深いところで成功している。制作にあたっては、島の人々が大勢協力してくれたという。タタミ一畳よりも大きな鉄板を地面に突き立てた〈空白の庭〉という作品の制作にあたっては、クレーンで鉄板を釣り上げて、そのまま落下させて地面に突き刺すという方法でつくられたというが、これなどは作者の力量を超えたところで成立した作品といえるだろう。コラボレーションということが、芸術作品と生活技術を結ぶかたちで成立しているところに、ぼくはとても感動した。

〈CHIYOMARU〉という作品は、能美島の歴史と生活に深く関わる連絡船をモチーフにしたものだが、亜鉛メッキの鉄パイプをイカダ状に組み上げて、一方の端がワイヤーで釣り上げられている。ピンと張ったワイヤーとゆるやかに弧を描くパイプがつくりだすその緊張感もさることながら、よく見ると接地したパイプの隙間から自然に伸びた雑草が無精髭のように顔を出していた。別の場所では、天に向ってつきあげられたポールの何本かに蔓草が這い登っていた。

ああ、これは成長する作品なんだ、となんだか嬉しくなってしまった。阿佐ケ谷のぼくの家の近所に、長年放置されている自転車がある。春になると草が生い茂り、車輪につる草が巻きつき、夏になるとおしろい花が咲いてハンドルと荷台以外はすっぽりと包んでしまい、秋になるとじょじょに姿を表わし、冬になると単なる放置自転車に戻る。その繰り返しをぼくは毎年愉しんでいるのだが、この彫刻展もそのような性格のものだろう。完成された製品としての作品を持ち込むのではなく、この場所でじっくり変化してゆく作品なんですね。11月3日の会期終了とともに、会場は設置前の状態に戻されると聞いたけれど、終了後もそのままありつづけて欲しいと思った。

彼の作品は障壁をつくらない。「作品」というフレームの中で見映えよく配置されていない。自然の風景の中でシースールなのである。バリヤフリーとでもいうか、作品とそうでないものがそのまま混在している。だから土地の人も、しばしば作品とは気づかない。しかし、夜になると様相は一変する。日常の風景が闇のとばりにすっぽりと隠されると、ライトアップされた作品が、燦然と泛びあがってくる。米子で経験した『ハンバーグ』とは逆の工夫といえるだろう。

しかし、彼の作品は売れにくいだろうなぁ。派手で見映えの良いものが、やはりひとびとの目を惹くのだ。

自然との共生というと、政治も経済も芸術・文化までおしなべてメインストリームになって、誰もがエコロジストを標榜しているが、彼の作品は、流行のそれとは少し異なる。彼は、これまで芸術とはまったく無縁だったひとびとと、作品を通じて芸術しているのである。考えてみると、モノとしての作品が残ることよりもそのほうがよほど立派なことと思えてならない。でも、この作品は残って欲しいのだが…。

エピローグ

この小冊子『照応する空間』は、展覧会の記録・資料だけでなく、その前後や周辺の問題を取り上げている。その意味では、展覧会の「カタログ」という範囲を逸脱しているかも知れない。当初の予定から発刊が遅れたのも、1ページずつ手探りしながら制作した結果であり、見えざる手により作り出されたもうひとつの「作品」として読み取ってもらえれば幸いである。

「場の作品」「わからなさの発見」「現代から次代へ」「辺境からの再生」「島へ-ロマンと現実」は、以前から考えていたことを踏まえ、今回の展覧会を通して考えさせられたことを記したものである。

5カ所の作品の解体作業と場所の原状回復まで、終始誰ひとり欠かせなかった機緑のチームであり、その使命を存分に発揮したことに敬意を表したいと思う。

このたびの『照応する空間展』は、始まりと終わりがあるという生きた時間の中で成立している。その生成から解体までのひとこまひとこまに、忘れることの出来ない瞬間が詰まっている。この小冊子『照応する空間』はその全てを集録できた訳ではないが、あの時、あの場で欠くことのできなかった人びと、あの情況が何であったのか、この展覧会が私にとって、地域の人びとにとって何であったのか、私なりに可能な限り記したつもりである。至らないところ、不十分な点は、この島の地域の人たちの懐の深さに委ねて勘弁してもらう他ない。

それにしても今回の展覧会を通して、実に様々なことを経験し、考えさせられた。それは一冊の長編小説か哲学書を半年かけて読んだような充実感と、生命あるものには終わりがあるという虚脱感とが入り交じった複雑な思いである。そしてこの「終わり」から何が「始まる」のか、今の私にはまだ定かではない。

いずれにしても現時点で言えることは、新たな出発は、私たちの生きている地域、否、世界は、私たちの居るところから考え、生きているという実感を私たちが作り出すほか、本当の豊かさは獲得出来ないのではないかということである。

最後にあらためて、『照応する空間展』に関わった全ての人たちに誇りと共感を込めてお礼を申し上げます。

2002年晩秋 花村憲夫